日期:2022/12/02 - 2023/01/01

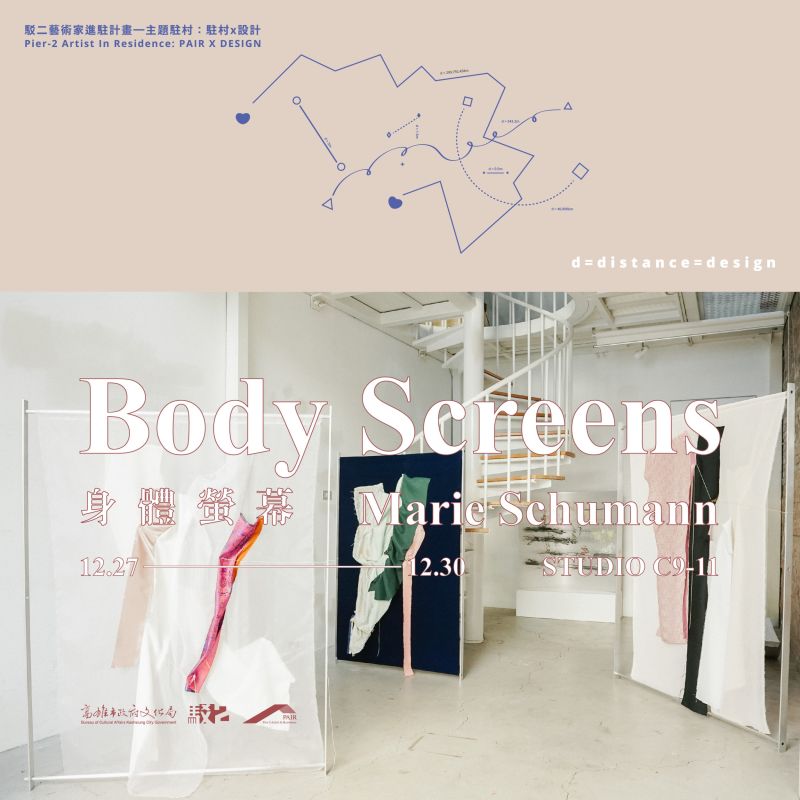

地點:駁二藝術特區 大義區 C9-11倉庫

時間:週一至週四 12:00~17:00;週五至週日 12:00~19:00

地點:駁二藝術特區 大義區 C9-11倉庫

時間:週一至週四 12:00~17:00;週五至週日 12:00~19:00

德國哲學家漢娜·鄂蘭在《人的境況》書中提到:「當我們開始了某件事物,我們有如將一條織線投入在關係的網絡裡,但我們永遠無法知曉結局。故事實際上隨著我們的行動而浮現,構成了能夠存留在世上的事物中最最核心的部分。」

對藝術家來說,織品在這裡扮演了核心的角色。從生到死人們都離不開織物,它不只阻擋了惡劣的天氣,也讓人們免於曝露在不想要的情況中。「遮蔽」這個字源於古高地德文字「Skirm」,或也可以翻譯為「螢幕」,是一種不依賴其他事物、可隨身攜帶的空間。這樣的空間可創造不同的結構,而根據建築師戈特弗里德·森佩爾(Gottfried Semper),這樣的結構基本上也是織物、衣服、以及壁毯的特色。

它們是傳達訊息的平面也是影像的載體。觀者眼中的作品是一個建構不同螢幕類型的方法。在一個藝術家無法言語但仍試圖將一條織線投入在關係網絡的國度裡,這些螢幕反映了我們身體的連結、手部、與肢體語言。

「我們創造了什麼遮蔽物來保護我們自己?什麼樣的遮蔽物又使我們疏離?」